筑西広域市町村圏は、茨城県の西部に位置し、首都東京から75km圏、県都水戸市から50km圏にあり、結城市、筑西市、桜川市の3市で構成され、人口は約19万人になります。

交通は、東西方向には国道50号及びJR水戸線が、南北方向には国道新4号及び国道294号が通り、さらに関東鉄道常総線及び真岡鐡道が本圏域の交通の軸となっています。北関東自動車道桜川筑西ICも整備され、交通の要衝となっています。

広域面積451.12k㎡の中には豊かな自然環境と雨引観音をはじめとする優れた歴史や、地場産業の「結城紬」「桐製品」「石材業」が、本圏域の特徴となっています。

【筑西広域市町村圏事務組合消防本部ってどんなところ?】

当消防本部は、本部・3消防署・5分署・1出張所を配置、条例定数は330名です。

消防本部筑西消防署併用庁舎には、昭和初期に管内で活躍したダッチブラザーズ製消防自動車や江戸時代に実際に使用されていた纏や竜吐水などが展示する「防災展示ホール」、学校教室風の「地震体験装置」を設置、来庁者が消防防災について学習できる施設にしています。

また救助訓練の基本である「救助操法」にも力を入れており、毎年若手職員を対象として、消防本部内で合同訓練を実施しています。救助操法を学ぶことで、基本が身に付くと共に、柔軟な発想を持った隊員の育成につながると信じています。また要救助者への声かけに重きを置いて訓練を実施しており、要救助者の気持ちに寄り添える隊員の育成を目指しています。

署で力を入れている活動などはありますか?

自然豊かな地域特性により山や海での事故が多いことから、都市型ロープレスキューマニュアル「SQER(スクエア)」をいち早く導入し災害に備えている。

SQERとは、「Safety安全に・Quickness素早く・Easy簡単に・Rescue救助」をコンセプトに、その頭文字をとったものである。小規模消防本部で救助隊は常時3名乗り組みであり、兼務者も救助隊に編成されることから、シンプルなシステムとしている。難しいシステムを習得することで得られる達成感にひたり、間違った満足感に陥ってはならない。また知識の「ひきだし」を多く持つことは重要であるが、どの「ひきだし」を開くべきか、整理しておくことが重要である。SQERは全隊員が一つの目標に向かって共通認識のもと活動することを目指したものである。

また救助訓練の基本である「救助操法」にも力を入れており、毎年若手職員を対象として、消防本部内で合同訓練を実施している。救助操法を学ぶことで、基本が身に付くと共に、柔軟な発想を持った隊員の育成につながると信じている。また要救助者への声かけに重きを置いて訓練を実施しており、要救助者の気持ちに寄り添える隊員の育成を目指している。

施設紹介

車両紹介

| 支援車 | Ⅲ型 |

|---|---|

| スペック | 2KG-GX2ABA |

| シャーシ | 日野自動車 |

| 全 長 | 8,400㎜ |

| 全 幅 | 2,420㎜ |

| 全 高 | 3,390㎜ |

| ホイールベース | 4,580㎜ |

| 最小回転半径 | 6.8m |

| 車両総重量 | 10,850㎏ |

| 乗車定員 | 20名 |

| 総排気量 | 5,120cc |

| 駆動形式 | 4×4 |

| ウインチ | - |

| クレーン | - |

| パワーゲート ㎏ | ゼプロ社製 Z15-150SA 1,000㎏ |

| 配備年月日 | 令和6年12月10日 |

| 艤装メーカー | 帝国繊維株式会社 |

支援車導入に伴い期待される効果

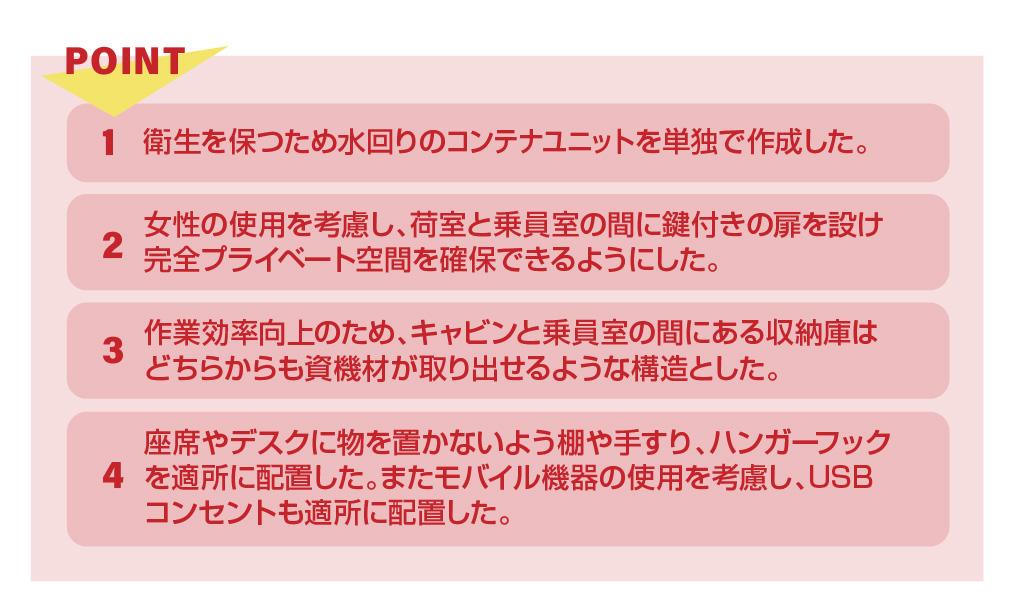

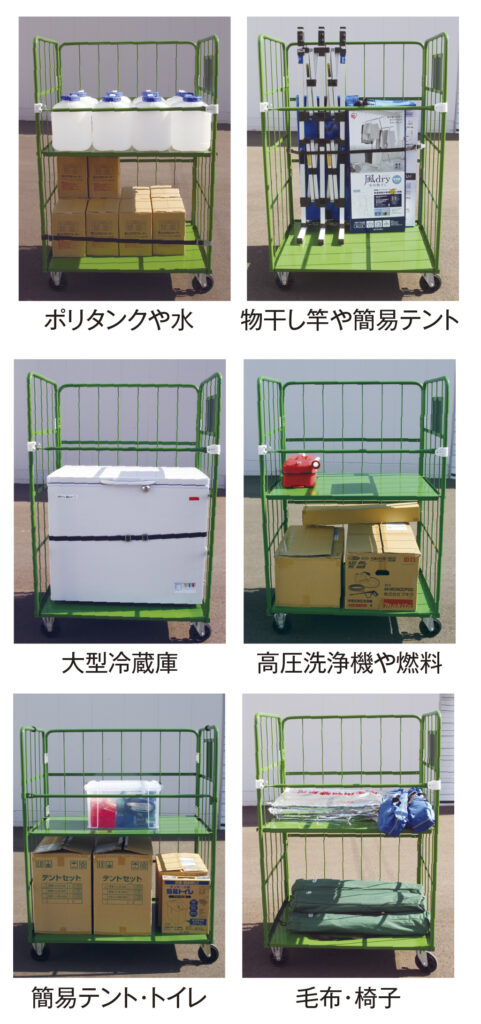

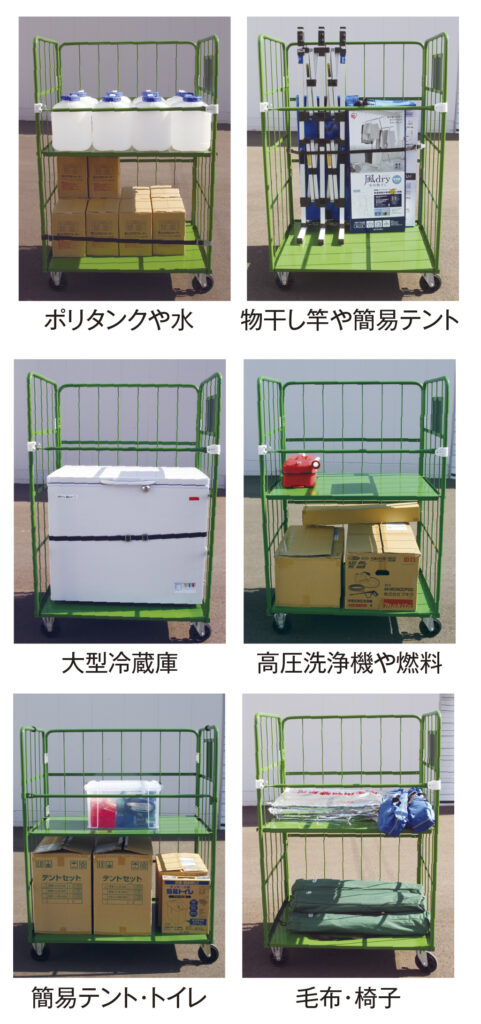

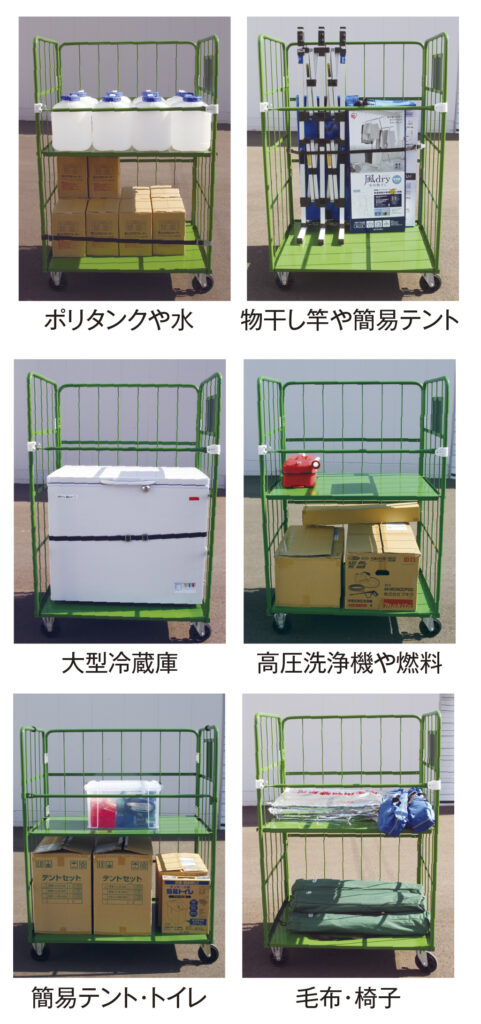

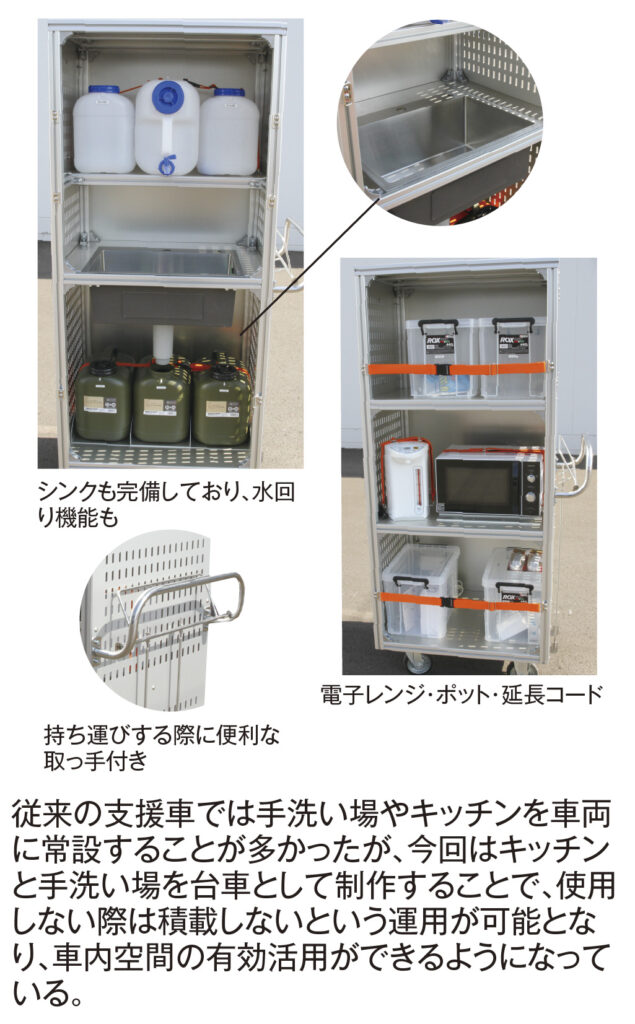

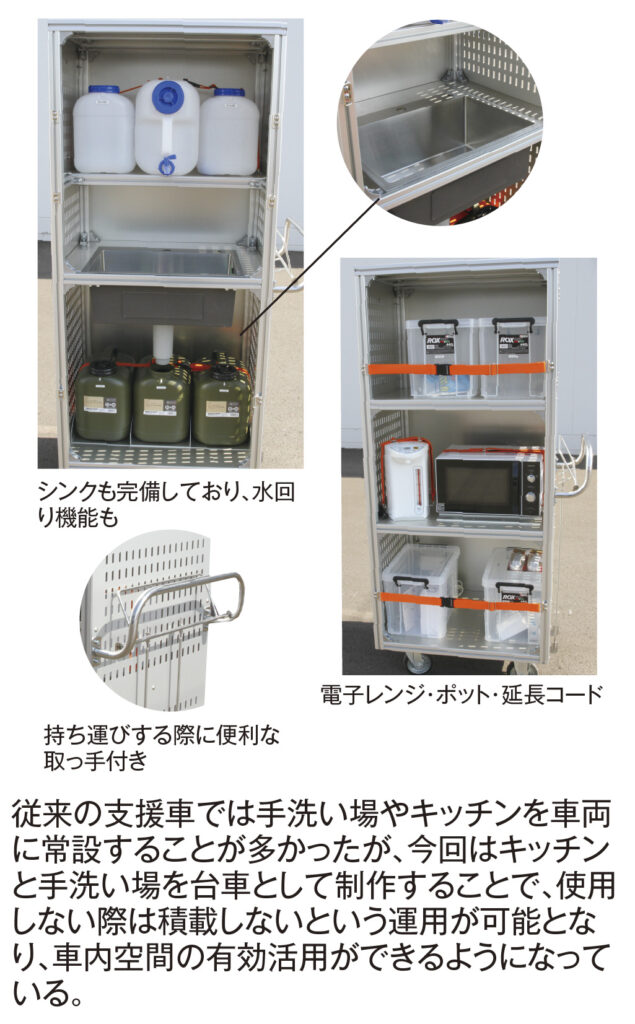

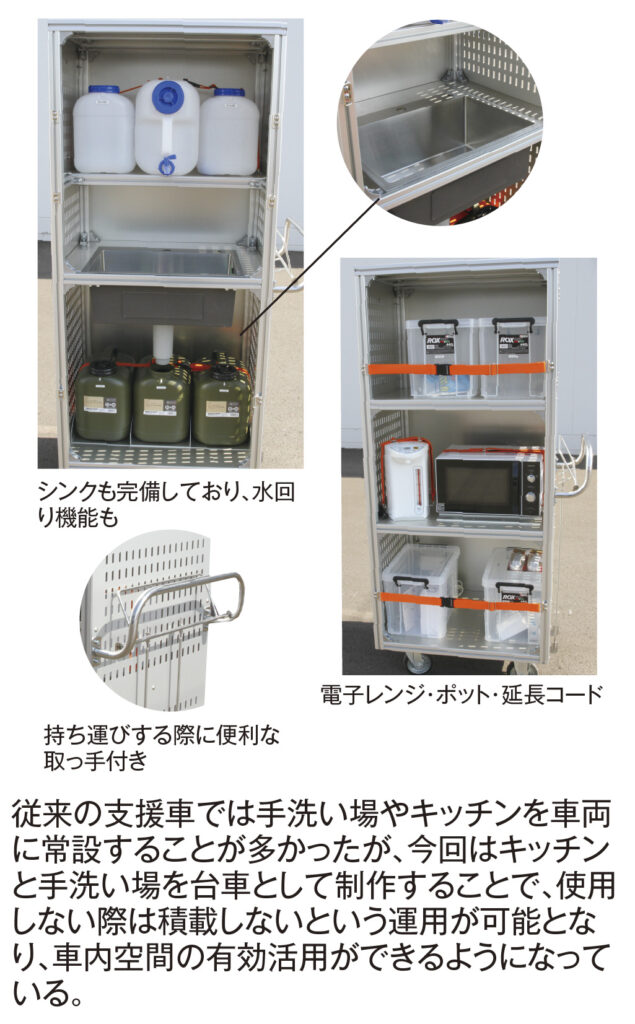

夏季における猛暑日での災害活動や、長時間にわたる災害活動では疲労による作業効率の低下が予想されます。今回導入された車両には大型冷蔵庫、および乗員室には10畳用のエアコンが完備されており、熱中症対策等の季節に合わせた環境で適宜体を休めることで作業効率の向上が期待されます。

また、当消防本部管内には5本の一級河川が南北に流れており、毎年水難事故が発生している状況です。水難事故発生時には支援車の同時出場で資機材搬送、さらには車両自体が更衣室、休憩所の役割を果たし利便性の向上が図れます。

▼【今回お話をうかがったのは。。。】